Impacto de la inteligencia artificial en la autenticidad y valoración de la evidencia digital

Imagen generada con IA

Imagen generada con IA

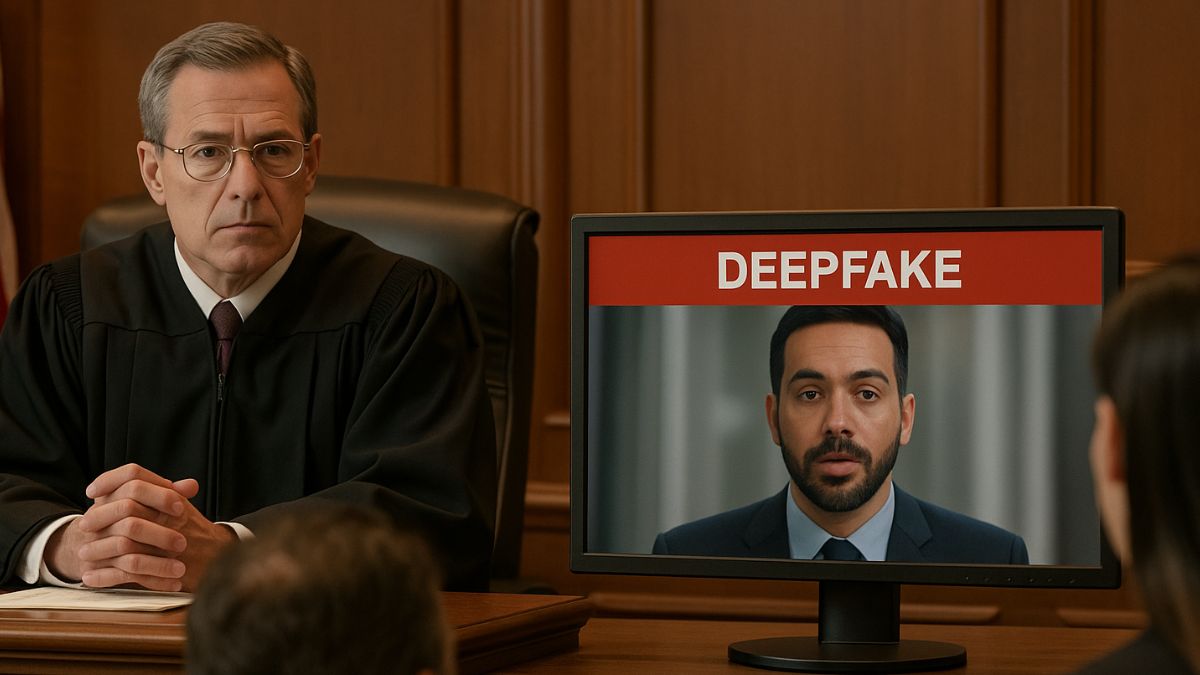

La irrupción de la IA generativa ha marcado un punto de inflexión en la configuración de la prueba digital. Si bien el fenómeno de las fake news se ha asociado tradicionalmente a la desinformación mediática y política, su proyección procesal reviste consecuencias de notable trascendencia jurídica. En la actualidad, la elaboración de contenidos sintéticos, audios, vídeos e imágenes manipulados mediante técnicas de aprendizaje profundo, plantea interrogantes que afectan de forma directa a los principios de inmediación, contradicción y libre valoración de la prueba.

Concepto y características de la prueba sintética

Se entiende por prueba sintética aquella que tiene como soporte un contenido digital generado o alterado mediante IA, con apariencia de autenticidad. Este concepto comprende:

- Deepfakes audiovisuales, como son la recreación de rostros y gestos.

- Audios sintéticos, reproducción artificial de patrones de voz.

- Documentos textuales generados automáticamente, que simulan la autoría de una persona concreta.

A diferencia de las manipulaciones tradicionales, edición manual de fragmentos, montajes rudimentarios, las pruebas sintéticas se caracterizan por un grado de realismo susceptible de superar los umbrales de percepción sensorial humana, dificultando la identificación de la falsedad mediante medios convencionales.

La problemática jurídica se intensifica cuando estos materiales acceden al proceso con apariencia de prueba documental, pericial o incluso testifical por medios tecnológicos.

Incidencia en la valoración probatoria

El modelo español de valoración de la prueba se sustenta en el principio de libre apreciación, es según las reglas de la sana crítica comunes o dadas los peritos y se sustenta en la prueba practicada conforme a los principios de inmediación y contradicción. Sin embargo, la presencia de un contenido sintético impide que la inmediación sensorial del tribunal constituya garantía suficiente de autenticidad.

Así, la jurisprudencia ha subrayado la necesidad de que el órgano jurisdiccional fundamente de forma razonada la fiabilidad del material digital incorporado a la causa. A título ilustrativo, la Sentencia del Tribunal Supremo 692/2023, de 27 de septiembre, establece que corresponde al tribunal valorar los indicios de manipulación, siendo la pericia técnica un instrumento facultativo para el tribunal, porque lo realmente esencial es el juicio crítico del tribunal, que debe mantener en todo momento su función de valoración autónoma y motivada de la prueba, pero que resulta relevante para fundamentar el juicio crítico.

La prueba sintética en el proceso judicial: retos probatorios de los deepfakes

Impacto de la inteligencia artificial en la autenticidad y valoración de la evidencia digital

Imagen generada con IA

Imagen generada con IA

La irrupción de la IA generativa ha marcado un punto de inflexión en la configuración de la prueba digital. Si bien el fenómeno de las fake news se ha asociado tradicionalmente a la desinformación mediática y política, su proyección procesal reviste consecuencias de notable trascendencia jurídica. En la actualidad, la elaboración de contenidos sintéticos, audios, vídeos e imágenes manipulados mediante técnicas de aprendizaje profundo, plantea interrogantes que afectan de forma directa a los principios de inmediación, contradicción y libre valoración de la prueba.

Concepto y características de la prueba sintética

Se entiende por prueba sintética aquella que tiene como soporte un contenido digital generado o alterado mediante IA, con apariencia de autenticidad. Este concepto comprende:

- Deepfakes audiovisuales, como son la recreación de rostros y gestos.

- Audios sintéticos, reproducción artificial de patrones de voz.

- Documentos textuales generados automáticamente, que simulan la autoría de una persona concreta.

A diferencia de las manipulaciones tradicionales, edición manual de fragmentos, montajes rudimentarios, las pruebas sintéticas se caracterizan por un grado de realismo susceptible de superar los umbrales de percepción sensorial humana, dificultando la identificación de la falsedad mediante medios convencionales.

La problemática jurídica se intensifica cuando estos materiales acceden al proceso con apariencia de prueba documental, pericial o incluso testifical por medios tecnológicos.

Incidencia en la valoración probatoria

El modelo español de valoración de la prueba se sustenta en el principio de libre apreciación, es según las reglas de la sana crítica comunes o dadas los peritos y se sustenta en la prueba practicada conforme a los principios de inmediación y contradicción. Sin embargo, la presencia de un contenido sintético impide que la inmediación sensorial del tribunal constituya garantía suficiente de autenticidad.

Así, la jurisprudencia ha subrayado la necesidad de que el órgano jurisdiccional fundamente de forma razonada la fiabilidad del material digital incorporado a la causa. A título ilustrativo, la Sentencia del Tribunal Supremo 692/2023, de 27 de septiembre, establece que corresponde al tribunal valorar los indicios de manipulación, siendo la pericia técnica un instrumento facultativo para el tribunal, porque lo realmente esencial es el juicio crítico del tribunal, que debe mantener en todo momento su función de valoración autónoma y motivada de la prueba, pero que resulta relevante para fundamentar el juicio crítico.

No obstante, la sofisticación de las falsificaciones de audio y vídeo obliga a poner en duda la capacidad de un juez para detectarlas. La apariencia de autenticidad puede inducir error sobre hechos esenciales, erosionando la presunción de inocencia -art. 24.2 CE-, comprometiendo la correcta formación de la convicción judicial.

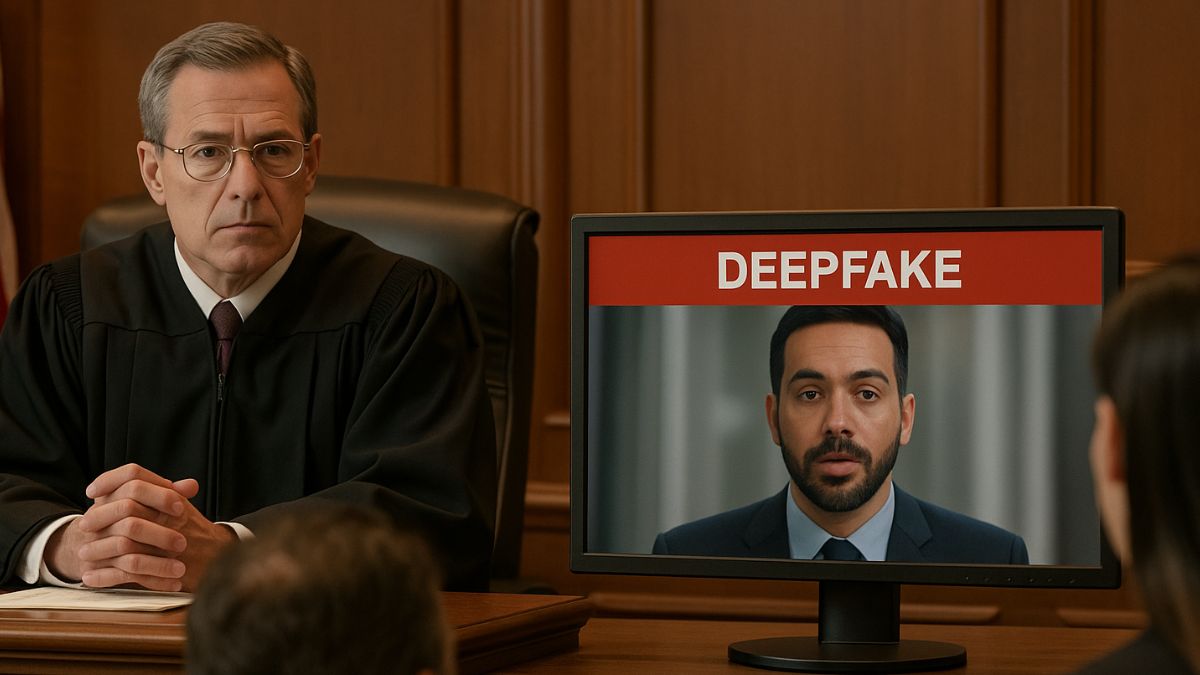

Prueba pericial digital y análisis forense

La pericia fonética y digital deviene, en este contexto, un elemento esencial para acreditar la integridad de la prueba electrónica. Entre las técnicas forenses destacan:

- Análisis espectrográfico: identificación de patrones de frecuencia, timbre y cadencia.

- Detección de artefactos sintéticos: anomalías en la transición fonética, ausencia de respiración natural o patrones de modulación inorgánicos.

- Estudio de metadatos: verificación de fechas de creación, códecs empleados y rastros de software de edición.

- Hashing criptográfico: cálculo de sumas de verificación que acrediten la inalterabilidad del fichero desde su generación.

La práctica pericial debe incorporar, además, un estudio contextual-lingüístico que valore la coherencia semántica y pragmática de la declaración supuestamente atribuida a una persona.

Conviene subrayar que el informe pericial, si bien constituye una fuente de convicción relevante, no sustituye el juicio crítico del tribunal, conforme a la doctrina reiterada por el Tribunal Supremo. El juez conserva la responsabilidad de motivar de forma autónoma su valoración, ponderando el margen de error reconocido por los peritos.

Imagen generada con IA

La negativa a colaborar y el principio de no autoincriminación

Uno de los principales retos probatorios radica en la negativa del investigado a proporcionar muestras de voz o imagen para cotejo pericial. Esta conducta, en principio amparada por el derecho a no declarar contra sí mismo ni confesarse culpable (art. 24.2 CE), restringe la capacidad técnica de verificación.

La jurisprudencia constitucional ha delimitado con cautela este ámbito:

En primer lugar, la Sentencia del Tribunal Constitucional -TC- 142/2009, de 15 de junio, declara que no cabe derivar consecuencias punitivas automáticas de la falta de colaboración. Pero por otro lado, la Sentencia del TC 161/1997, de 2 de octubre, admite que ciertas diligencias no invasivas, por ejemplo, la prueba de alcoholemia, pueden imponerse sin vulnerar la presunción de inocencia, en tanto no exijan una manifestación de voluntad incriminatoria.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Saunders contra Reino Unido, Sentencia de 17 de diciembre de 1996, ha precisado que la obtención obligada del reo de muestras físicas o de voz no vulnera el derecho a no autoincriminarse.

Pese a ello, cualquier presunción desfavorable derivada de la negativa debe evaluarse de forma restrictiva y necesariamente conjunta con otros elementos de convicción, a fin de no invertir la carga de la prueba de forma incompatible con el estándar de culpabilidad más allá de toda duda razonable.

Criterios normativos y propuestas regulatorias

El ordenamiento español carece de una regulación específica sobre el régimen procesal de las pruebas sintéticas. La ausencia de protocolos unificados de custodia, verificación y presentación procesal de este tipo de materiales incrementa la inseguridad jurídica.

Resulta urgente, por tanto, articular:

- Estándares técnicos de autenticación aplicables a contenidos digitales aportados como prueba.

- Protocolos de cadena de custodia digital, que garanticen la trazabilidad íntegra de los ficheros desde su obtención hasta su incorporación procesal.

- Formación especializada de los operadores jurídicos en análisis forense y tecnologías de IA generativa.

- Refuerzo normativo de las obligaciones de colaboración de las plataformas tecnológicas, para facilitar la identificación del origen y manipulación de los contenidos.

Asimismo, se plantea el debate doctrinal sobre la conveniencia de establecer presunciones procesales en caso de obstrucción activa a la pericia, siempre dentro del marco constitucional de garantías. La negativa del acusado a facilitar una muestra de voz que permita al perito efectuar la comparación puede valorarse como un indicio desfavorable en su contra -la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2002-. Dicho indicio, junto con otros, podrá servir para dictar una sentencia de condena.

Conclusiones

La generalización de las fake news y las pruebas sintéticas exige reconfigurar los paradigmas clásicos de valoración probatoria. La inmediación sensorial y el principio de libre apreciación resultan hoy insuficientes sin un soporte técnico adecuado que permita discriminar la autenticidad de la evidencia digital.

La consolidación de un marco normativo especializado y la dotación de medios periciales avanzados constituyen requisitos imprescindibles para preservar la seguridad jurídica y la efectividad del derecho a un proceso con todas las garantías.

En definitiva, el derecho probatorio contemporáneo se enfrenta a un desafío estructural: preservar la verdad material en un contexto en que la apariencia de veracidad puede ser generada por algoritmos con capacidad ilimitada de simulación. La respuesta institucional no puede demorarse, si se pretende que el proceso penal conserve su legitimidad como instrumento de protección de los derechos fundamentales.